フリーランスとして活躍する人が増えてきています。自分のスキルや知識を活かしながら、組織に縛られず自由に働けるフリーランスという選択肢。

とても魅力的に思えますが、その一方で、発注側の企業との間で交渉力や情報収集力の差から、不当な契約やトラブルに巻き込まれるケースも増えているのが現実です。

そんなフリーランスの環境を守るため、2023年4月に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称:フリーランス新法)が成立しました!

この新しい法律は、2024年10月までに運用ルールが整備され、本格的に施行される予定です。今回は、この新法ができる背景やフリーランスの現状について、わかりやすくお話していきます!

フリーランスの現状:増え続ける自由な働き方

総務省の2022年「就業構造基本調査」によると、フリーランスとして本業で働く人は男性が約146万人、女性が約63万人、合計209万人にのぼるそうです。有業者全体に占める割合は**約3.1%で、意外と少なく感じるかもしれませんが、年齢別に見ると「45~49歳」が最も多く約24.5万人、次いで「50~54歳」**が24.4万人となっています。経験やスキルが豊富なミドル層が多いのが特徴的ですね。

また、内閣官房の調査では、副業としてフリーランス業務を行う人も含めると、その数はなんと約462万人。つまり、副業フリーランスも含めれば、かなり身近な働き方といえそうです。

フリーランスを選んだ理由は?

フリーランスとして働く理由には、以下のようなものが挙げられます。

- 「専門的な技能などを活かせるから」(32.5%)

- 「自分に都合の良い時間に働きたいから」(29.5%)

スキルを活かして自由な働き方ができるのは、フリーランスならではの魅力ですね!さらに、就業状況を見ると、年間就業日数が200日以上の人のうち、**週間就業時間が「40~49時間」**という割合が22.5%で最も多いというデータも。これは会社勤めに近い働き方をしている人も多いことを示しています。

なぜフリーランス新法が必要だったの?

フリーランスの働き方は、特にメディアやクリエイティブ業界では昔から存在していました。また、最近では副業や兼業としてフリーランス業務を行う人も増えており、その多様性から目立った社会問題にはなっていませんでした。

しかし、政府が「多様な働き方」を推進する中で、フリーランスとして働く人が増え、職種の幅が広がるにつれて、トラブルも表面化してきました。例えば、不当な契約や報酬の未払い、仕事の条件が一方的に変更されるなど、発注側と受注側の力関係の差から起こる問題です。

このような課題を解決するため、2017年頃から以下の関連省庁が動き出しました。

- 経済産業省

- 公正取引委員会

- 厚生労働省

- 内閣府

それぞれがフリーランスの保護に向けた議論を進めてきたのです。

従来の法律では不十分だった理由

これまでにも、フリーランスを守るための法律として、以下のようなものがありました。

- 労働契約法:雇用関係が前提のため、フリーランスは対象外。

- 下請法:資本金1000万円以下の発注企業は規制対象外。

- 独占禁止法:労働者の保護に特化していない。

どれもフリーランスに完全には適用されず、トラブルを解決するには力不足だったのです。

フリーランス新法誕生への道のり

この状況を受け、2020年には官邸を中心とした「未来投資会議」でフリーランスの環境整備に向けた検討が始まりました。そして、2021年3月には「フリーランス取引適正化ガイドライン」が公開されましたが、このガイドラインには強制力がないという弱点がありました。

そこで、より実効性のある対策として誕生したのが、「フリーランス新法」です。

適用対象となる「フリーランス」と「発注者」とは?

● フリーランス:業務委託の相手方である事業者で従業員を使用しないもの

● 発注事業者:フリーランスに業務を委託する事業者で従業員を使用するもの

※法律上、フリーランスは「特定受託事業者」、発注事業者は「特定業務委託事業者」と表記されますが、この解説では伝わりやすさを優先して「フリーランス」、「発注企業」と表現します。

発注企業の留意事項(Q&A)

業務内容などを書面やメールで明示

Q:発注企業は給付の内容や報酬の額などを明示しなければならないと定めていますが、「明示」はどのように行うのですか。

A:「給付の内容(委託する業務の内容)」、「報酬の額」、「支払期日」をはじめ、公正取引委員会規則で定めるその他の事項の明示を義務付けています。

明示の方法は、発注企業とフリーランス双方の利便性向上の観点から、下記のいずれかを発注企業が選択できます。

- (1)取引条件を記載した書面を交付する方法

- (2)取引条件をメール等の電磁的方法により提供する方法

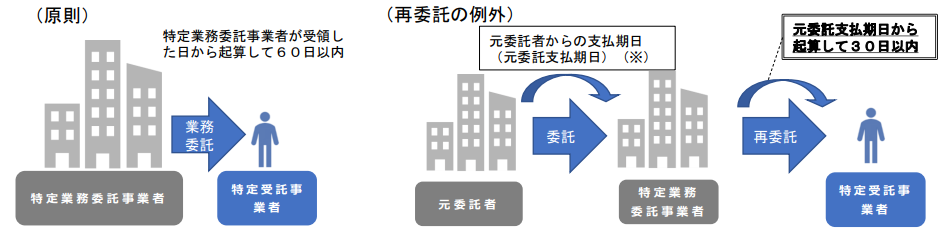

報酬の支払いは”製品”を受け取った日から60日以内

Q:報酬の支払期日が60日以内と定められましたが、規定が設けられた理由は何ですか。

A:フリーランスと発注企業との間の交渉力の差によって、発注企業が報酬の支払期日を不当に遅く設定する懸念があり、フリーランスの利益を保護する必要から設けられました。

注1) 許容される電磁的方法の要件は公正取引委員会規則で定めます

また、発注企業が他の者から受けた業務委託をフリーランスに再委託する場合は、他の者から発注企業への報酬の支払期日から起算して30日以内に支払期日を定め、報酬を支払わなければなりません。

報酬の大幅減額や成果物の返品など7つの禁止行為

Q:発注企業がしてはならない行為が定められていますが、具体的にどのような行為が禁止されていますか。

A:以下の7つの行為が禁止されています。

(1)「受領拒否」

フリーランスに責任がないのに、発注した物品等の受領を拒否してはいけません、発注の取り消し、納期の延期などで納品物を受け取らない場合も受領拒否に当たります。

(2)「報酬の減額」

フリーランスに責任がないのに、発注時に決定した報酬を発注後に減額してはいけません。協賛金の徴収や原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず減額行為が禁止されています。

(3)「返品」

フリーランスに責任がないのに、発注した物品等を受領後に返品してはいけません。

(4)「買いたたき」

発注する物品・役務等に通常支払われる対価に比べ著しく低い報酬を不当に定めてはいけません。通常支払われる対価とは、同種または類似品等の市価です。

(5)「購入・利用強制」

フリーランスに発注する物品の品質を維持するためなどの正当な理由がないのに、発注企業が指定する物(製品、原材料等)や役務(保険、リース等)を強制して購入、利用させてはいけません。

(6)「不当な経済上の利益の提供要請」

発注事業者が自己のために、フリーランスに金銭や役務、その他の経済上の利益を不当に提供させてはいけません。報酬の支払いとは独立して行われる「協賛金」などの要請が該当します。

(7)「不当な給付内容の変更、やり直し」

フリーランスに責任がないのに、発注の取消しや発注内容の変更を行ったり、受領した後にやり直しや追加作業を行わせたりする場合に、フリーランスが作業に当たって負担する費用を発注事業者が負担しないことです。

虚偽の募集広告の禁止

Q:広告などでフリーランスの募集に関する情報を提供する際に、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示の禁止が盛り込まれましたが、どのような表示が違反になりますか。

A:広告などに掲載されたフリーランスの募集情報と実際の取引条件が異なることで、その募集情報を見て申し込んだフリーランスと発注企業との間で取引条件を巡るトラブルが発生したり、フリーランスがより希望に沿った別の業務を受注する機会を失ってしまったりするのを防止する狙いがあります。

違反することになる表示として、例えば下記などが想定されます。

(1)意図的に実際の報酬額よりも高い額を表示

(2)実際に募集を行う企業と別の企業の名前で募集

(3) 報酬額の表示が一例であるにもかかわらず、その旨を記載せず、当該報酬が確約されているかのように表示

(4)業務に用いるパソコンや専門の機材など、フリーランス側が用意する必要があるのに、その旨を記載せず表示

(5)既に募集を終了しているにもかかわらず、削除せず表示し続ける

出産、育児、介護などの両立に対する配慮

Q:フリーランスが育児や介護などと両立して業務が行えるよう、その申し出に応じて必要な配慮をしなければならないと定められていますが、規定の理由や配慮の具体的な例を知りたい。

A: フリーランスが育児介護などと両立しながら、その能力を発揮しつつ業務を継続できる環境整備を目的に設けました。

必要な配慮の内容として「妊婦検診を受診するための時間を確保できるようにしたり、就業時間を短縮したりする」「育児や介護などと両立可能な就業日・時間としたり、オンラインで業務を行うことができるようにしたりする」 といった対応が想定されます。

各種ハラスメントの相談対応

Q:フリーランスへのハラスメント行為に関する相談対応など必要な体制整備の措置を講じなければならないと定められていますが、ハラスメント対策の具体的な内容はどのようなものか。

A:ハラスメント対策のための措置として、下記を想定しています。

(1)ハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に対してその方針を周知・啓発する(対応例:社内報の配布、従業員に対する研修の実施)

(2)ハラスメントを受けた者からの相談に適切に対応するために必要な体制の整備(対応例:相談担当者を定める、外部機関に相談対応を委託)

(3)ハラスメントが発生した場合の事後の迅速かつ適切な対応(対応例:事案の事実関係の把握、被害者に対する配慮措置)

解除などの予告

Q:継続的な業務委託を中途解除する場合は、原則として中途解除日の30日前までにフリーランスに対し予告しなければならないと定められていますが、即時解除が認められるのはどのような場合ですか。

A:一定期間継続する取り引きにおいて、発注事業者からの契約の中途解除をフリーランスに予め知らせ、フリーランスが次の取り引きに円滑に移行できるようにすることを目的としています。

発注企業が契約を中途解除したり更新しないとする事由は様々であることから、30日前までの予告を不要とする例外的なケースを法施行までに厚生労働省令で定める予定です。例えば、天災によって業務委託の実施が困難になった場合や発注企業の上流の発注者によるプロジェクトの突然キャンセルのケースのほか、フリーランスに契約不履行や不適切な行為などが想定されます。

違反企業への対応と罰則

発注企業が新法の義務や配慮に違反すると、所管する公正取引委員会や中小企業庁長官、厚生労働大臣から助言や指導、報告徴収、立ち入り検査などが実施されます。さらに、命令違反や検査拒否などの行為があれば、50万円以下の罰金を科せられる場合もあります。

新法における罰金には「法人両罰規定」です。法人に所属する役員や従業員らが業務に関連して違法な行為をした場合、個人だけでなく法人も併せて罰せられます。

フリーランス新法成立後の課題は?これからの働き方を考えよう

フリーランスを守るための法律が整備されたとはいえ、まだまだ課題は残っています。例えば、フリーランスは法的には「労働者」とみなされないため、労働基準法の適用外です。最低賃金が保証されず、労働時間や休憩に関する規制もないので、場合によっては過酷な働き方を強いられる可能性も。これでは、「自由な働き方」が「制約だらけの働き方」になってしまう恐れがありますよね。

一方で、雇用されている働き方には「高度プロフェッショナル制度」や「裁量労働制」などの仕組みがあり、手厚い保護がついています。それに比べると、今回のフリーランス新法はまだスタートラインに立ったばかり。今後は、フリーランスが安心して働ける仕組みをどう整備していくかが大きな課題となりそうです。

コメント